《聋校语文课程标准》中提出:语文教学应在师生平等对话的过程中进行,聋生是语文学习的主体,语文教学应激发聋生的学习兴趣,注重培养聋生自主、合作、探究的学习方式相辅相成,,应尊重聋生的个体差异,引导和鼓励聋生选择适合自己的学习方式。

聋校语文课堂最重要的一个目标就是提高聋生的理解水平。理解能力提升会大大提高聋生与人交往的能力,为他们在工作和生活中的自由顺畅打下良好基础。在提高能力过程中,应该因材施教,根据学生的不同基础,采用合适的方法加速学生的成长。

我校有两个生源:本地生源和外地生源。我所教授的高二、2班,是外地生源班级。学生理解能力参差不齐,整体理解能力低下。根据我对他们的观察和评测,我把全班分为ABC三个层次。A层次的学生理解能力比较强,能够较好的概括事件明确中心,赏析语句,表达观点。而BC层次的学生相对而言,能力较弱,B层学生在深入理解课文,表达观点上还不够。C层的学生在理解课文字句及其中心方面仍然存在困难。像这两个层次的同学,他们常常需要在教学中采用直观形象的教学方法,开展直观形象的活动来加深他们对课文的理解,我在课堂中最常用的一种方法就是为文配图法。

[案例分享]《核舟记》

《核舟记》是一篇古文,从文体上来说是一篇事物说明文。它介绍了明代王叔远雕刻的一枚核舟,全文按照逻辑顺序,总分总的结构方式来说明,介绍核舟的雕刻的内容时,运用了空间顺序:船舱—船头—船尾—船底。我们首先来翻译课文,明白了每一句话的意思。

一、在此基础上,我请他们小组合作探究核舟的特征:巧妙。

请他们浏览全文,说出奇巧的依据。

1、 首尾长8分,高2黍。

2、 人物衣物、神情、动作都十分清晰生动。

3、 船舱小窗、刻字。雕花栏杆十分细腻

4、 船底刻字,清清楚楚。

一、为文配图:简笔画。

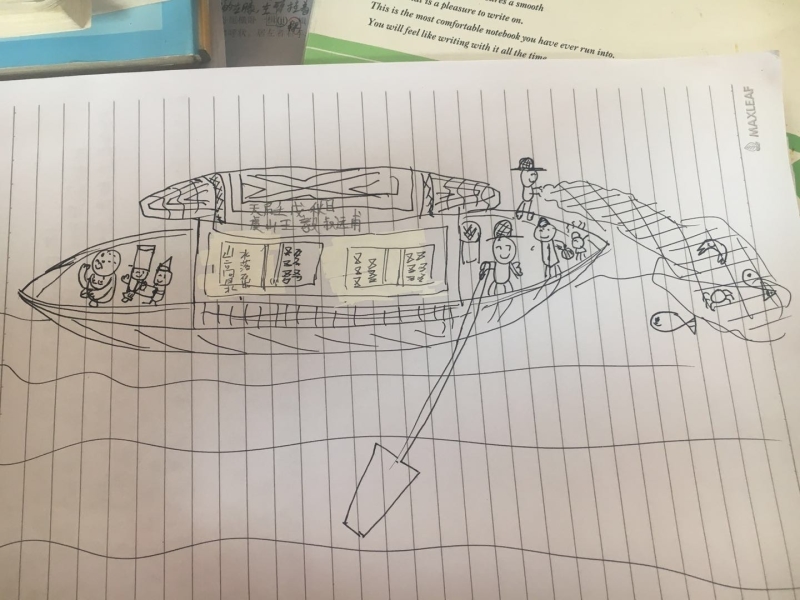

翻译句子是完成了,但是学生对核舟雕刻的内容、介绍的顺序到底是否清楚呢?按照以往的经验,我知道:老师讲完了是老师的事情,学生未必理解透彻。于是我布置了简笔画作业,要求根据课文画出核舟。下面是学生的简笔画,通过简笔画我发现学生对课文说明内容的了解并不是那么准确:

[这张图,你会发现学生把船背稍夷,上刻:壬戌秋日王毅叔远刻。学生把它画在了船舱上,这是不符合实际的。课文注释说:船背一作船顶,二作船底。而船底比较平,我觉得船背应该是船底,船篷该是有弧度的才对。还有船尾横放一楫,表现的不明显。这两个地方是学生对课文仍旧理解的不准确]

[上图:同理,也是刻在船舱顶上,船尾的舟子是圆形发髻,不是锥形发髻。横放一楫也表现的不够清楚,这副图中,陈安富还想象了一个舟子在撒网捕鱼,想象力值得表扬,不过对于写实画的要求,这个可是节外生枝了。]

[上图则是箬竹叶的船篷没有表现出来,横放一楫也没有表现到位。优点是王毅叔远这行字画到了船底下,小窗画得也比较好,只是小了一点,雕花的栏杆也有。三人和舟子的神态都比较生动细腻。]

二、为文配图:小组合作水粉画。

第三课时上课时,我们进行了讨论,学生互相评价,晚上我又布置了作业,由小组合作再一次勾画核舟。这一次的作业,和上一次相比,可以清晰地看到学生对于说明内容理解深入了。

[第一小组作业:船头三人的神态动作模拟准确,船尾舟子的神态很清晰,横卧一楫画出来了。锥形发髻表现清楚)

第二小组作业:箬竹叶做成的船舱很清晰、很立体,小窗字迹清楚。人物的位置,动作都是准确的,佛印的袒胸露乳表现细腻了、,苏黄和船夫的构图实在太简陋,人物神态没有很好的表现出来,这是绘画技术不够,嘿嘿

第三小组作业:这幅作品从用色到立体化的船舱可谓匠心独运。看了令人赏心悦目。人物神态十分生动,人物动作完全符合课文的描述,舟子的动作逼真,神情生动。楫、蒲葵扇都很准确]

[总结]通过两次绘画,学生对于核舟的内容和说明顺序理解更准确了,对于课文的说明顺序理解更透彻,能够在笔下描绘出来的,在学生的脑子里就已经形成了鲜明生动的画面。对于核舟的巧妙也自然能够体会到。

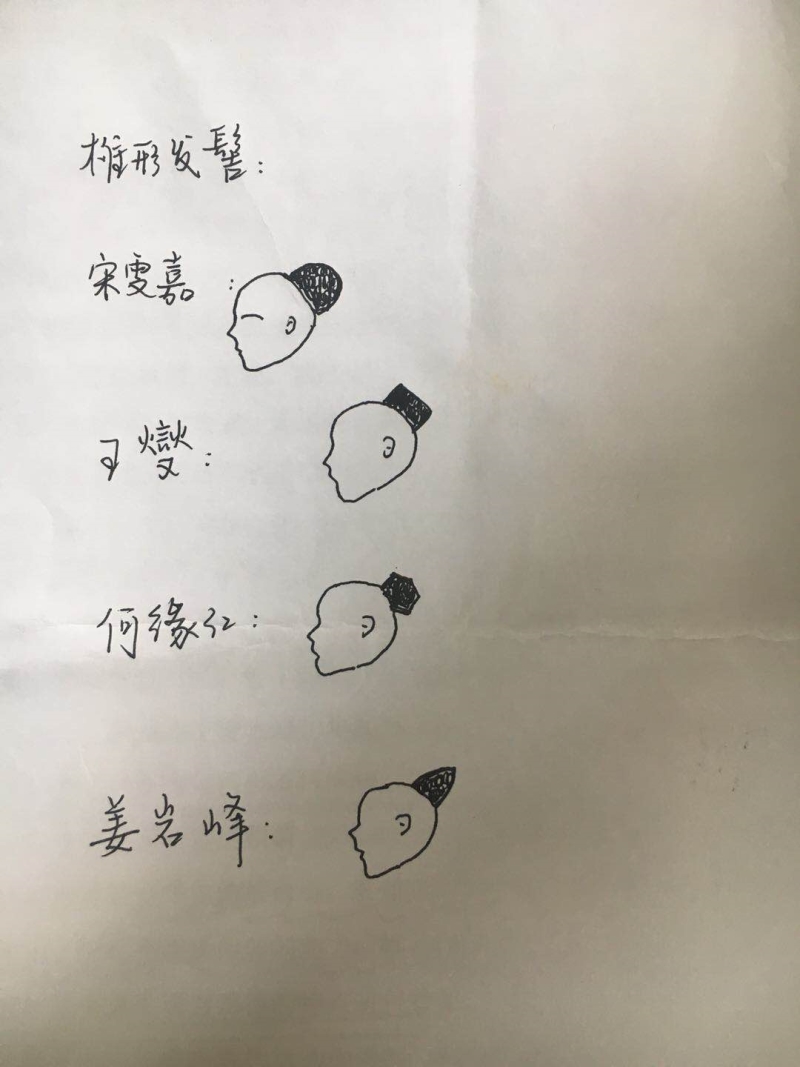

三、为文配图---舟子发髻图。

课文中舟尾,居右者椎髻仰面。椎髻是什么样子的呢?没有学过立体几何的学生理解吗?我请学生在黑板上画了画,结果五花八门:

圆形、四方形、五边形,哈哈,学生的理解力啊,最后我在黑板上画了一个圆锥体。姜岩峰的理解是对了。

百度解释如下:

椎髻又称“椎结”,意为将头发结成椎形的髻,也是我国古老的发式之一。魏学洢《核舟记》亦有关于“椎髻”的记载,曰:“居右者椎髻仰面。”授课中,我让学生先自己摸索绘画,然后百度寻找答案,出示标准发髻,对比自己的理解,学生对于文本的理解会更深入一层。

语文课是文字中的幻想世界,光和影的舞台,当你还原了这个舞台的变幻,也就开启了语文活色生香的大门。为文配图,给予学生想象的空间,再造文字世界的过程中,手眼心并用,手下铺陈色彩,眼中闪烁光彩,心中激荡着爱和美。在自己手绘的世界里徜徉,学生才能感受到语言文字的美妙,咀嚼出那份浓郁的语文味儿。语文课堂本应该是其乐融融的世界,不是吗?