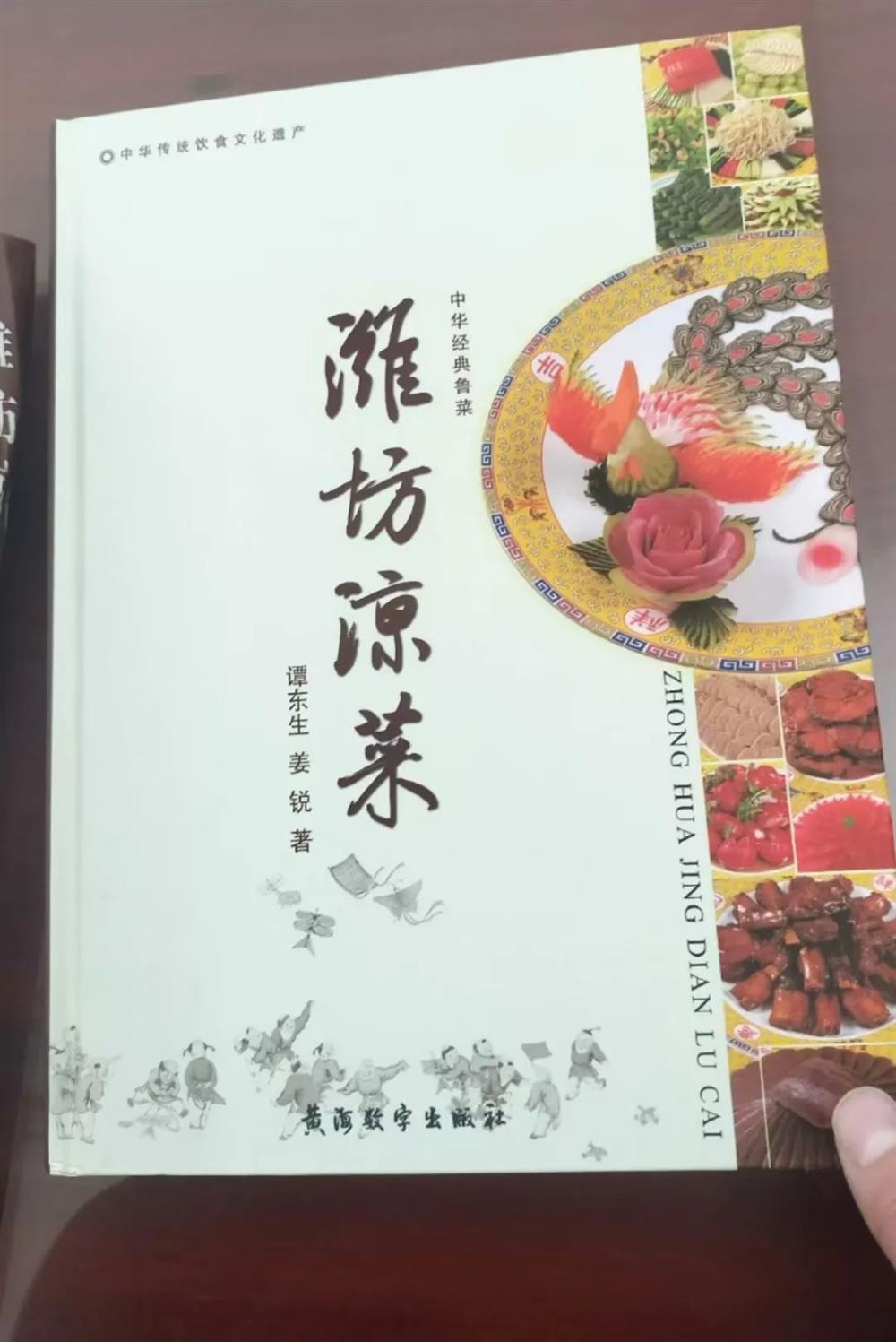

作为一名聋校的烹饪老师,翻看《潍坊凉菜》时,我一直在琢磨:这本讲传统鲁菜的书,能给我的学生带来什么?书里没有一句提到特殊教育,但它的内容编排方式,却意外地戳中了聋生学习烹饪的关键需求——用眼睛“听”懂技艺。

书里最打动我的,是每道菜都配了清晰的步骤图。比如“辣油黄瓜皮”这道菜,三张图片直接把黄瓜去瓤的刀口深度、盐腌后的卷曲程度、浇辣油的均匀度全拍明白了。普通菜谱里常写的“切薄片”“腌入味”,对聋生来说就像隔层雾,但书中用特写镜头把“薄”和“入味”变成了看得见的标准——黄瓜皮要卷得像弹簧,辣油得盖住九成表面。这种“用图说话”的方式,比写十页文字说明都管用。

书里把凉菜分成传统、新派、花拼三大类,倒像给教学划好了台阶。传统菜如“麻汁杂拌”,步骤固定、调味统一,正好用来练基本功;新派菜像“冰镇苦菊”,得琢磨怎么用温度变化提升口感,能逼着学生动脑子;最妙的是花拼菜,“孔雀开屏”这类造型菜,简直是为视觉敏锐的聋生量身定制——他们摆的萝卜花肯定会比普通学生更精细。这种分类法,不知不觉就把“练手”“练脑”“练眼”串成了一条线。

书里详细讲解了拌、炝、腌、卤等八种传统技法,这些技巧背后其实藏着潍坊人的饮食智慧。比如“潍坊酥锅”为什么要用砂锅、为什么要煨十二个小时?原来,这和当地冬天冷、食材要久存有关。聋生学做这道菜时,如果只看步骤就像拼积木,但知道了背后的原因,就像给手艺装上了“说明书”。在课堂上,有学生曾问我:“老师,切黄瓜皮为什么非得斜着下刀?”现在我可以直接翻到书里第35页——那张剖面图比划得明明白白。

书里提到的酒店凉菜案例,倒给我指了条明路。很多餐馆后厨沟通靠喊,聋人进去容易吃亏。但凉菜间不一样:切配、摆盘、调酱汁,这些活计少说话多动手,正适合聋生。比如“翡翠鱼卷”要卷得紧、切得匀,这活儿干得好不好全在手上功夫,聋生做起来反而比听人更专注。有次带学生去酒店参观,他们盯着凉菜师傅雕萝卜花看了半小时,回来就自己琢磨出三层立体摆法——这大概就是所谓的“无声胜有声”吧。

《潍坊凉菜》对我来说,早就不止是本菜谱了。它像块砖,垫在了聋生学手艺的台阶上;又像面镜子,照出了他们被忽略的优势。当普通老师纠结“怎么把话讲明白”时,这本书提醒我:换条路,用眼睛教。毕竟,灶台上的功夫,从来都不是靠耳朵练出来的。下次教“炝拌腰片”,我准备把书里的步骤图放大贴满墙——既然学生听不见油锅的滋啦声,那就让他们的眼睛看清每一片腰子从粉变白的瞬间。

撰稿:王庆伟

供稿:职专年级教研组

审核:教务处